Escribió un sabio un día que nuestros gobernantes a menudo exhiben, cabeza en alto, esa variante de la dignidad

que en política llaman coherencia y, en el mundo real, psicopatía.

En estos días, donde nuestros egregios sátrapas se

muestran más coherentes que nunca, un torbellino político sacude nuestra

ínclita piel de toro.

Con sus voces hueras de apoltronados parásitos, nos

amenazan con fronteras, hecatombes, ruinas y apocalipsis si ellos o nosotros no

hacemos o no dejamos de hacer algo, o todo lo contrario (no me acaba de quedar

claro, la verdad).

Perpetúan así el inagotable Estado de Miedo,

pilar indiscutible del sistema monetario

en el que vivimos, esa máquina de triturar personas.

En realidad, no hacen más que ladrarse y enseñar

sus dientes de plastilina mientras se enzarzan en una maraña de prebendas, urnas,

aforamientos, poltronas calentitas para sus dignos culos y números de muchas cifras

en paraísos fiscales. En sus cabezas, el único pensamiento digno de

mención es aquel de «Café para todos y otra de gambas».

Puro circo para entretener a la plebe, como se ha

venido haciendo desde los tiempos de los emperadores romanos. Teatro de

marionetas y fuegos de artificio que desvían la atención del ciudadano mientras

nuestros insignes jerarcas nos clavan, una vez más, el puñal por la espalda.

Puro circo para entretener a la plebe, como se ha

venido haciendo desde los tiempos de los emperadores romanos. Teatro de

marionetas y fuegos de artificio que desvían la atención del ciudadano mientras

nuestros insignes jerarcas nos clavan, una vez más, el puñal por la espalda.

Dado el volumen que está teniendo el espectáculo

esta vez, la puñalada que nos espera debe ser de órdago.

Malos tiempos se nos avecinan, por lo que parece.

Es muy probable que no puedas hacer nada para evitarlo (aunque pensar por ti mismo

es un buen comienzo). Pero al menos puedes leer este relato satírico de

política ficción.

Que lo disfrutes.

Pincha en la portada y podrás bajarte el PDF GRATIS.

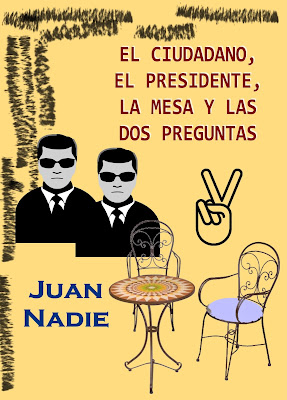

EL CIUDADANO, EL PRESIDENTE, LA MESA Y LAS DOS PREGUNTAS

Era un día de primavera, en

una tranquila y no demasiado fea capital de provincias. El ciudadano estaba sentado

en la terraza de un bar, a orillas de una pequeña, redonda y metálica mesa,

emplazada justo frente a la alameda. Disfrutaba el ciudadano de las vistas de

belleza moderada, del frescor agradecido de una cerveza y del sol que, tras

varios días seguidos de lluvia y cielos de plomo, se había dignado por fin a

visitar a los habitantes de la tranquila y no demasiado fea capital de

provincias.

Resultó además que esa

pequeña ciudad tenía cierta fama, al menos a nivel comarcal, por las ruinas de

un monasterio medieval, o por unas fuentes de aguas termales sulfurosas, o por los

restos de un asentamiento paleolíticos a medio escavar. Atracciones de marcado carácter cultural, y tan

sólo un poco lúdico, que atraían cada año a un número más bien parco de

turistas, la mayoría de los cuales llegaban a la tranquila y no demasiado fea

capital de provincias más o menos por casualidad.

Resultó también, por uno de

esos caprichos que a veces cruzan la mente de nuestros próceres líderes, que el

presidente de la nación decidió visitar la pequeña ciudad. Pues resultó, una

vez más, que dicha población era el lugar natal de la prima del cuñado de la

mujer del presidente. De esa manera, se dijo el gobernante, mataba dos pájaros

de un tiro. Por un lado, se dejaba fotografiar y grabar por las cámaras en un

ambiente más bucólico y campechano que los pasillos del congreso, atufados con

las usuales intrigas cortesanas tan comunes en la capital del país. De esa

manera demostraba que, como máximo representante político y jefe supremo del

ejecutivo, no caía en políticamente incorrectas distinciones entre unas

ciudades y otras, y repartía por igual su afecto e interés por toda la

geografía nacional. Por otro lado, le pagaba el favor que le debía a la prima

del cuñado de su mujer, con lo que quedaba en paz con la mencionada prima, que

pasaba a la situación de deudora de un nuevo favor al presidente. El ilustre

mandatario se alabó y congratuló a sí mismo por tan genial idea. No por nada

había llegado a ocupar el sillón del más alto cargo gubernativo del país.

La visita fue, para más

inri, ese mismo día y esa misma tarde en la que el ciudadano disfrutaba del sol

y de la rubia cerveza, sentado a la vera de la pequeña mesa circular.

Estaba pues el ciudadano en

pleno regocijo vespertino, cuando dos tipos se colocaron justo frente a él, al

otro lado de la mesa, bloqueando la luz del sol y enfriando con su sombra la

cerveza quizás un par de grados. Eran dos tipos de tamaño entre enorme y

gigantesco. Más altos y casi tan anchos como un armario de tres puertas.

Vestían pinganillo en la oreja, traje oscuro, corbata negra, camisa de un

blanco impoluto, a punto de estallar por el grosor del tórax y el cuello, y

gafas de sol que les daban a sus rostros de granito sin pulir un aire de amenaza

y profundidad inefables.

Eran los guardaespaldas de

turno del presidente de la nación.

—¡Buenos días! —dijo uno de

los guardaespaldas.

La voz o, mejor dicho, el

tono de la voz, inquietó a las palomas de la alameda.

El ciudadano levantó la

mirada para contemplar, con ojos llenos de asombro y aderezados con una pizca

de intranquilidad, a la pared de carne que le robaba la ansiada calidez del

sol.

—Buenos días —respondió con

un cierto tremor.

—¿Podría desalojar la mesa,

por favor? —dijo el otro guardaespaldas.

Las palomas de la alameda se

elevaron al cielo en desbandada.

—¿Cómo dice? —preguntó el

ciudadano, que empezó a mirar a un lado y a otro, hacia los extremos de la

muralla de traje oscuro y gafas de sol, con el evidente anhelo de ver si,

recaudando algo más de la información circundante, lograba dilucidar qué

demonios estaba pasando.

—Necesitamos su mesa —dijo

un guardaespaldas.

—El señor presidente

requiere esta mesa —dijo el otro guardaespaldas.

—¿El presidente? ¿Qué

presidente? —preguntó el ciudadano, con la confusión flotando a su alrededor,

como un aura de mal augurio.

—El presidente del gobierno,

por supuesto —respondió un guardaespaldas.

—El señor presidente

requiere esta mesa. De inmediato —recalcó el otro guardaespaldas.

Alternando las frases en un

dueto perfecto, con enunciados precisos, directos y casi telegráficos, los dos

guardaespaldas explicaron al ciudadano que el presidente del gobierno de la

nación se había dignado visitar la tranquila y no demasiado fea capital de

provincias en la que en estos momentos se encontraban. De esa manera, el señor

presidente demostraba su afecto y preocupación por todos sus ciudadanos, en

cualquier punto de la geografía nacional. Acompañado por los engalanados

líderes políticos, sociales, económicos y teocráticos de la comarca, el

presidente había pasado la última hora y tres cuartos visitando las ruinas del

monasterio medieval, o las fuentes de aguas termales sulfurosas, o los restos

del asentamiento paleolítico a medio escavar. Las pequeñas y únicas atracciones

turísticas de la localidad, a pesar de su carácter más bien cultural y sólo un

poco lúdico.

Tras la caminata, y dado el

magnífico día soleado de primavera del que estábamos disfrutando, todo gracias

a las excelencias de nuestro querido gobierno, el señor presidente se

encontraba algo acalorado y un tanto sediento. Se le ocurrió que para mostrar y

demostrar su campechanería y su cercanía al pueblo llano, se tomaría un

refrigerio, desde luego no alcohólico, en la terraza de ese bar tan simpático.

Y como la mesita redonda era aquella en la que mejor daba el sol y tenía

mejores vistas de la alameda, el jefe de protocolo y el alcalde de la ciudad

mandaron con prontitud a los dos guardaespaldas en avanzadilla, para asegurarse

que el terreno estaba despejado de forma conveniente.

El ciudadano se inclinó todo

lo que pudo sobre el brazo de la silla, hasta que consiguió ver algo por el

estrecho espacio entre uno de los corpulentos guardaespaldas y la columna de

hierro que sujetaba el toldo de la terracita. En lontananza pudo divisar a la

nube de lameculos y periodistas que rodeaba, supuso, al señor presidente.

Se retrepó en la silla,

levantó la mirada hacia las gafas de sol y dibujó en su semblante, con deliberada

lentitud, una amplia y cálida sonrisa, no exenta de cierto sarcasmo y

satisfacción.

—Pues tendrá que esperar

—dijo el ciudadano mientras asentía.

Un ligero arquear de las

cejas fue toda la reacción que se pudo registrar en los dos mastodontes. Fue

suficiente, no obstante, para que los gorriones que picoteaban bajo las mesas

de la terraza huyesen despavoridos dando saltitos como si se hubiesen cruzado

con un gato negro.

—¿Cómo dice? —dijo con un

susurro atronador uno de los guardaespaldas.

—Digo que el señor

presidente tendrá que esperar a que me acabe la cerveza —replicó el ciudadano—.

Yo he llegado primero. Así que, hasta que acabe, la mesa es mía.

Los dos guardaespaldas no

movieron un solo músculo de sus rostros de granito. Se miraron el uno al otro a

través de la insondable oscuridad de sus gafas de sol. Miraron al ciudadano.

Con el dedo índice se presionaron el pinganillo de la oreja y murmuraron por lo

bajo. Uno de ellos dio media vuelta y corrió hacia el grupo que rodeaba al

señor presidente. Los adoquines de la calle temblaron un poco bajo los pies de

la mole. El otro mastodonte se quedó clavado junto a la mesita redonda,

enhiesto y sólido como un obelisco.

Poco después, y para su

sorpresa, el ciudadano pudo observar como el mismísimo señor presidente,

rodeado del enjambre de reporteros y patricios locales, se encaminaba

directamente hacia la mesa donde él estaba sentado.

Con discreción y en completo

silencio, el guardaespaldas se hizo a un lado a la llegada del grupo. El

ciudadano arrugó el entrecejo. Se quedó del todo sin los rayos del sol y sin

las vistas a la alameda.

—¡Buenas tardes tenga usted!

—saludó afable el presidente con su sonrisa más televisiva.

—¡Buenas tardes, presidente!

—saludó a su vez el ciudadano.

—Me dicen mis empleados que

parece incomodarle que yo me siente aquí a disfrutar de un refrigerio en esta

soleada tarde —dijo el presidente.

Una sonrisa torcida apareció

en el semblante del ciudadano.

—¡Oh, no! En absoluto

—replicó—. Por lo que a mí respecta, usted puede sentarse a tomarse lo que

quiera donde y cuando quiera. De hecho, en esta misma terraza hay mesas de

sobra. Puede usted ocupar la que más le plazca. Pero en esta, ahora mismo, estoy

sentado yo. Así que, si me lo permite señor presidente, tendrá que esperar a

que me acabe la cerveza.

Las cámaras de video de los

reporteros zumbaron. Los clics de las cámaras fotográficas inundaron el aire.

Los patricios locales, prohombres, próceres, adláteres, lameculos y

acompañantes sonrieron con sonrisas tensas como cuerdas de arpa. Los

guardaespaldas se llevaron una mano al pinganillo de la oreja y otra a la

sobaquera.

—Veo que no simpatiza usted

con la ideología de mi partido —dijo el presidente.

—¡Oh, no! Esto no tiene que

ver nada con la política, presidente, ni con lo que diga su partido o cualquier

otro —contestó el ciudadano—. Es simplemente que la calle es un espacio

público, donde no sería adecuado establecer preferencias de uso, cualquiera que

sea el cargo político que el interesado desempeñe. Y esta terraza está en la

calle, por lo tanto, se trata de un espacio público libre de preferencias, ¿no le

parece?

El presidente entrecerró un

poco los ojos. No parecía quedar claro si captaba la ironía, el sarcasmo y la

condescendencia en las palabras del ciudadano. Durante un par de segundos

probablemente meditó sobre la conveniencia de seguir allí o largarse con viento

fresco, seguido por su nube de acompañantes.

—Pero yo soy el presidente

—dijo al fin el presidente.

El ciudadano torció la boca

en una mueca cargada de inquietud, que atrajo las cámaras de los fotógrafos y

que podía calificarse, no sin ciertos reparos, de sonrisa.

—Veo que no es usted

consciente de con quién está hablando, ¿verdad, presidente? —dijo.

—¿A qué se refiere?

—preguntó el presidente, con evidente intranquilidad en la voz.

Sin un solo movimiento

apreciable, las figuras de los guardaespaldas se hicieron más sólidas y

contundentes.

—Veo que ya se le olvidaron

las lecciones de adiestramiento en la sede del partido —dijo el ciudadano—. Ha

pasado demasiado tiempo, ¿verdad? El ocupar diversos cargos políticos durante tantos

años hace que lo básico acabe relegado a un segundo plano, ¿no es así,

presidente?

—Esto… —dijo el presidente.

Las sonrisas de los

adláteres se volvieron tan tensas que sus rostros parecían a punto de

quebrarse. Los periodistas sin duda se estaban divirtiendo de lo lindo. Una

vena en la frente del alcalde de la localidad pulsó desaforada.

—Siéntese, siéntese —invitó

el ciudadano, señalando una silla al otro lado de la mesita redonda y

metálica—. Aunque esto debía de saberlo usted de sobra, se lo volveré a

explicar.

Con cierta reticencia, cara

de póker y movimientos que revelaban su desconfianza, el presidente se sentó.

El ciudadano se inclinó

sobre la mesa para acercar su rostro al del presidente y unió las manos por la

punta de los dedos. Los guardaespaldas se tensaron como tigres a punto de

saltar sobre su presa. Las cámaras zumbaron de puro gozo.

—¿Sabe usted quien soy yo?

—preguntó el ciudadano.

—Pues… —respondió el

presidente.

—Yo soy un ciudadano de este

país. Por lo tanto, votante y contribuyente.

La sorpresa, y un cierto

alivio, afloraron en la cara del presidente.

—Sí, claro. Pero… —dijo el

presidente.

—Sin mí, como sin el resto

de votantes y contribuyentes de este país, usted no estaría donde está. Sin mí,

usted, como presidente, no existiría.

—Hombre, eso…

—Como ciudadano, yo no sólo

soy su jefe, que lo soy. Yo soy la razón de su existencia. Incluso, incluso, se

podría decir que yo soy su dios.

El presidente se reclinó

hacia atrás en la silla. Puso cara de indignación, esa que usaba cuando se

enfrentaba a los líderes de la oposición y carraspeó un poco.

Los acompañantes acudieron

las cabezas en un gesto de fatalidad. Una nueva vena apareció y pulsó en la

frente del alcalde. Los periodistas murmuraron por lo bajo. Una sonrisa casi

apareció en el rostro de uno de los guardaespaldas.

—¡Oiga! Eso me parece un

poco… —dijo el presidente.

El ciudadano interrumpió el

comentario con un gesto de la mano, como si espantase una imaginaria mosca que

revolotease sobre la mesa.

—Pero no se preocupe,

presidente —dijo—. Hoy hace un precioso y soleado día de primavera en nuestra

hermosa ciudad. Aunque tengo que puntualizar que me están ustedes tapando el

sol. De todas formas, hoy me siento un dios bondadoso y magnánimo. Así que

quizás todavía le ceda a usted la mesa para que se tome su ansiado refrigerio.

—Muy amable de su parte

—replicó el presidente con socarronería.

—Pero con la condición de

que me conteste usted correctamente al menos a una de las dos preguntas que le

voy a formular.

Un murmullo estremeció como

una ola de desazón la nube de acompañantes y periodistas.

El presidente volvió a

entornar los ojos. Profundas arrugas se marcaron en su frente. Se rascó la

canosa barba y clavó la mirada en el ciudadano. De nuevo parecía sopesar sobre

la conveniencia de permanecer allí, y quizás acabar sumido en alguna situación no

demasiado deseable que la oposición podría usar en su contra, o largarse por

donde había venido, a seguir recibiendo los agasajos de sus besaculos y dejar a

ese insolente con un palmo de narices.

Pero quizás porque era un

soleado día de primavera, o porque el paseo por la tranquila y no demasiado fea

capital de provincias había provocado una oxigenación por encima de lo usual de

su cerebro, el presidente no se levantó. La intriga, la curiosidad, la emoción

por enfrentarse a lo desconocido y un difuso deseo de aventuras le picotearon

en la nuca. Eran sensaciones que hacía mucho, mucho tiempo que no percibía. Se

sintió osado. Se sintió valiente. Se sintió invencible. Así que decidió

quedarse y afrontar lo que sea que ocurriese.

—Está bien —dijo el presidente

con su sonrisa más televisiva—. Hágame usted esas dos preguntas.

Las cámaras vibraron de

alegría. El alcalde de la localidad se rascó el culo con disimulo y reprimió un

eructo. No parecía tenerlas todas

consigo.

—La primera pregunta es la

siguiente —dijo el ciudadano mientras elevaba un dedo en el aire con olor a

primavera mojada—. ¿Qué es aquello que está por encima de toda ley, de toda

norma, de todo reglamento, de todo real decreto, de toda regulación, de todo

mandamiento? O al menos debería estarlo en un mundo ideal.

El presidente frunció los

labios y el entrecejo.

—Nadie está por encima de la

ley —dijo.

—No he preguntado quién, he preguntado

qué —replicó el ciudadano.

El presidente se rascó la

barba.

—La ley está para ser

cumplida. Y nadie, ni siquiera yo, está por encima de la ley. En un estado de

derecho del bienestar como el nuestro, las leyes se hacen para proteger a los

ciudadanos, que tienen la obligación de seguir… —dijo.

El ciudadano interrumpió de

nuevo con un movimiento de la mano.

—Ahórrese el discurso,

presidente, que no estamos en un mitin, aunque haya cámaras delante. Como le

decía, hay algo que está por encima de toda ley y toda normativa. ¿Qué es,

presidente?

—Y yo le repito que no hay nada

ni nadie por encima de la ley. En un estado democrático como… —dijo el

presidente.

El ciudadano sacudió la

cabeza con resignación y dejó escapar un profundo suspiro.

—Está bien, presidente

—dijo—. Veo que no ha sido capaz de contestarme a la primera pregunta.

La nube de adláteres se

estremeció de nuevo. El alcalde puso cara de estreñimiento profundo. Uno de los

guardaespaldas se inclinó sobre el presidente y le susurró algo al oído, mientras

se llevaba la mano a la sobaquera, pero el presidente negó con un gesto de la

mano.

—¿Quiere que le haga la

segunda pregunta, presidente? —dijo el ciudadano—. Esta estoy seguro de que la

acertará, pues está más dentro de su ámbito profesional.

—Adelante —respondió el

presidente con aire de desafío.

—¿Cuántos partidos políticos

hay? —preguntó el ciudadano.

—¿En nuestro país?

El ciudadano se encogió de

hombros.

—Da igual —replicó—. La

pregunta se adapta a cualquier circunscripción geopolítica.

El presidente se rascó de

nuevo el mentón.

—¡Hum! Veamos… —dijo—. En un

país democrático y constitucional como el nuestro hay multitud de partidos,

desde luego, que reflejan las distintas ideologías de los ciudadanos. Muchos de

ellos son muy minoritarios, desde luego, con poca o nula representación en los

órganos democráticos de gobierno, desde luego. No sabría decirle cuantos son

exactamente. Pero estoy seguro de que el ministerio correspondiente cuenta con

las listas completas. Si solo contamos los partidos mayoritarios, que son los

que tienen peso político real, desde luego, pues tenemos… Veamos… Está mi

partido, actualmente en el gobierno, claro está. El partido de la oposición.

Luego están los…

El presidente se interrumpió

al ver que el ciudadano sacudía la cabeza con aire de condescendencia.

—Vamos, vamos, presidente. Usted

puede hacerlo mejor que eso. Estoy convencido de que sabe de sobra la respuesta

a esa pregunta. Debió ser una de las primeras cosas que aprendió cuando ingresó

en las filas de su partido, ¿no es cierto?

—Le repito que en un sistema

democrático como el de nuestro gran país —insistió el presidente con algo de

enfado en la voz—, el pluripartidismo variado es una parte esencial del

engranaje democrático de nuestra sociedad. Existe un número de partidos que

responden a las necesidades ideológicas de los ciudadanos que votan a…

—Está bien, presidente —dijo

el ciudadano—. Veo que tampoco puede, o no quiere, contestarme a la segunda pregunta.

El presidente volvió a

arrugar el entrecejo. Pareció meditar qué demonios iba a hacer o decir ahora.

Deseó con todas sus fuerzas haber optado por largarse de allí con viento fresco

antes de sentarse a la maldita mesa con ese maldito tipo tan desagradecido.

—No me ha respondido con

acierto a ninguna de las dos preguntas que le he formulado —dijo el ciudadano

con una amplia sonrisa—. Me temo pues que, manteniendo lo prometido, concepto

este que supongo le resultará chocante, no puedo cederle la mesa para su

refrigerio. ¡Buenas tardes, presidente!

Los guardaespaldas, esta vez

sí, sonrieron sin reparos. La cara del alcalde se transformó en una máscara de

horror. A punto estuvo de caer al suelo desmayado.

El que sí lo hizo fue el

dueño del bar, que había estado presenciando toda la escena mientras se

retorcía las manos con frenesí. Tuvieron que llevarlo a urgencias a toda prisa.

…

…

Y tú, mi querido lector o lectora…

¿sabes la respuesta a las dos preguntas que el ciudadano le hizo al presidente?

_________________________________________________________________________

© Juan Nadie, Planeta Tierra, 2014

Obra inscrita en el Registro de la Propiedad

Intelectual de Safe Creative (www.safecreative.org) con el número 1409292214604,

con fecha de 29 de septiembre de 2014.

Todos los derechos reservados. All rights reserved.

Ilustración de la portada: fotomontaje del autor.

Si quieres leer más relatos de

Juan Nadie, puedes encontrarlos aquí: